A Comenduno c’è un Museo etnografico con oggetti che riportano ad altri tempi quando certe distanze si sentivano. Una volta i signori erano signori, specialmente chi possedeva la terra. Avevano il comando stampato in faccia, il marito come la moglie. Poi veniva ol fatur.

Si coltivava grano, frumento, miglio, uva, castagne. A fine stagione si portava tutto alla casa padronale. Il calcolo era preventivato. Il contadino aveva la casa e il campo ma a patto che tutta la famiglia fosse impegnata. Se veniva a mancare un figlio, il padrone arricciava il naso. Se un figlio andava altrove a cercare lavoro perché le bocche da sfamare erano cresciute, erano guai. A volte si doveva andare da un’altra parte. La terra doveva rendere.

Anche la cacciagione rientrava nella necessità di famiglia e del padrone. A ottobre c’era la pasada. Arrivavano gli uccelli migratori. Allora si conoscevano gli uccelli, non come i bambini di oggi che non sanno distinguere il passero dal pettirosso. Passavano uccelli di piccolo taglio, poi quelli più grossi, ultimi, a inverno iniziato, tordi e viscarde, i più appetiti. Era il periodo di polenta e osei. Gli uccelli in abbondanza si vendevano come uccelli da richiamo. Le gabbie variavano di dimensioni. A volte le gabbie al roccolo si appoggiavano a terra. I richiami facevano abbassare la selvaggina e gli uccelli entravano dove era predisposta la rete.

Il padrone non mancava nei suoi roccoli che controllava di persona. Capitava che vecchio o malandato, nel fisico ma non di mente, si faceva portare in portantina su, fino al colle di Ganda. Quattro uomini per due ore di salita. La padrona aveva le proprie manie. Aveva una scimmia, intoccabile. Guai a infastidirla, in cambio la scimmia sapeva con chi prendersela. Rovistava vasi o secchi, portava via attrezzi, faceva cadere pezzi di muro, toglieva qualche tegola dal tetto. Il dipendente doveva sopportare.

C’era chi aveva mania di gatti. Dieci venti gatti che gironzolavano per le case contadine, su scale e terrazze, a rincorrersi di giorno e di notte, a scavare in orto, lasciare ricordini puzzolenti, portar via dalla cucina qualche boccone di carne. Zitti! Era il gatto del padrone.

Il padrone aveva voce in capitolo anche in paese, per questioni di Comune o di Chiesa. Si contava sulle sue offerte. Questionava sul progetto della chiesa, sulla porta d’ingresso, se girata verso il sole del mattino o a ovest al sole che tramonta. Non era il solo. C’erano i suoi pari, il commerciante, l’avvocato, il farmacista, l’impresario.

Questi i pensieri o i discori che vengono in un museo etnografico.

Il Museo della Torre di Comenduno è posto nella villa Briolini Regina Pacis, ora proprietà del Comune.

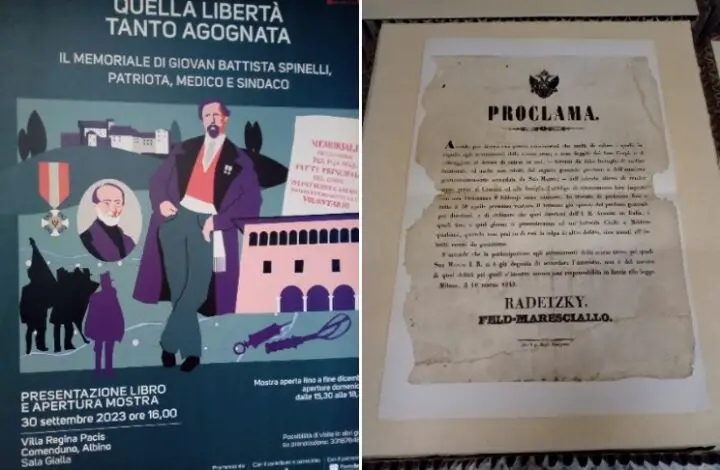

A pochi passi c’è un’esposizione di cimeli, quadri, foto, oggetti medici appartenuti ad un personaggio che ha avuto rilievo in paese e non solo. L’Associazione legata al Museo ha pubblicato uno scritto trovato nella Biblioteca civica A. Mai di Bergamo che ha per titolo: Quella libertà tanto agognata. Il memoriale di Giovan Battista Spinelli, patriota, medico e sindaco. Ho mancato la presentazione ma mi sono portato a casa il libro.

Era un patriota. A venticinque anni a issare l’albero della libertà sulla piazza di Albino, al grido “Viva l’Italia, morte ai tedeschi”. Andò in soccorso ai fratelli milanesi in rivolta nelle Cinque giornate. Fu sulle barricate di Porta Tosa quando i rivoltosi entrarono nel centro e cacciarono gli austriaci di Radetzky. Tornò a Bergamo, agli ordini, come dice lui, del suo buon comandante Nicola Bonorandi, e diede man forte per la conquista della Polveriera di S. Agostino. Era l’anno 1848. Poi lo aspettarono giorni di delusione. L’avanzata fermata, i Piemontesi sconfitti, gli austriaci di ritorno e lui fu tra i ricercati.

Giovan Battista Spinelli fu sindaco per lungo tempo a Italia fatta. Guadagnò la stima della comunità sul campo con il lavoro di medico. Si era laureato in chirurgia ma fu come medico condotto che dovette affrontare malattie endemiche come la pellagra e le epidemie ricorrenti. Nel 1867 ad Albino si verificarono 120 casi di morte per il colera. Per questo in bacheca è esposto lo strumentario di cui disponeva.

Aveva una casa nella parte alta di Comenduno. Viveva con Anna Petrarca che aveva conosciuto all’Ospedale di Gorizia, lui chirurgo lei ostetrica. Il memoriale termina con il racconto del giorno delle nozze, anno 1852. Trovarono il parroco slavo che si sforzò di fare un discorsetto in italiano e “quando pronunciai il fatidico sì” conclude “gli ufficiali che presenziarono ad una voce gridarono ah Dotur lè facia”.

Ho lasciato la macchina a Desenzano dove al Santuario si preparano i festeggiamenti.

Leggi anche: A Vercurago chiacchierando con il velocista Dino Zandegù