Visitando il Museo dell’Alpinismo a Lecco mi sono imbattuto in una storia che avevo sentito quando praticavo la montagna, d’obbligo per uno come me cresciuto nello scenario del Resegone e della Grigna. Fu una storia tragica come spesso sentiamo nella cronaca che riguarda l’alpinismo. Uno dei protagonisti è Claudio Corti, il sopravvissuto dello sfortunato tentativo di scalare la Nord dell’Eiger nell’agosto del 1957.

Con il compagno Stefano Longhi arrivò il 2 agosto a Grindenwald. Avevano in testa di scalare la terribile muraglia che s’innalza per 1800 metri fino alla vetta, 3967 metri. Tanti ci avevano lasciato la pelle. Avevano tenuto segreto il progetto, quasi che qualcun altro avesse potuto rubarglielo. “Si va in montagna” avevano detto. L’ambizione era di essere i primi italiani a riuscire nell’impresa: “Non siamo secondi a nessuno!”

La mattina presto sono sotto la parete. Della roba che hanno portato tengono l’indispensabile: moschettoni, chiodi, piccozza, cordini, martello, corda che se bagnata sembrava d’acciaio. Portano viveri per un paio di giorni, pancetta, marmellata, biscotti, caffè caldo, qualche medicinale e le inseparabili sigarette. Controllano e ricontrollano tutto e partono. Bisogna fare in fretta, aggredire quella parete insidiosa e tremenda, ma con le dovute cautele. Il tempo promette bene, almeno così sembrava. Mica c’erano le previsioni. L’hanno sognata quell’ascensione, ne avevano tanto discusso, l’avevano coscienziosamente preparata, calcolando difficoltà e imprevisti. Si intendono i due, basta lo sguardo o muover la testa, poche parole in dialetto “va sö”, “tira”, “eh! alüra?”, “ciapa”, “mola”. Claudio davanti, Stefano dietro a controllare, a togliere i chiodi e riportarli, e andare sempre più su. Bisogna calcolare i passaggi, evitare rogne, sempre pazienza e prudenza, ma tenaci e convinti.

Incominciarono presto gli imprevisti. Dopo un giorno e mezzo si accorsero di essere fuori traiettoria, troppo impervia la strada presa. Avevano mal interpretato qualche ferro lasciato nei precedenti tentativi. Dovettero ridiscendere e partire da capo, spostandosi di un centinaio di metri sulla destra. Restava l’imperativo: muoversi con circospezione, c’era più innevamento del previsto, le insidie del ghiaccio ad ogni piè sospinto. Claudio si dava dell’asino, Stefano sdrammatizzava. Una bella fumata e ripresero con la stessa lena. Se non altro il tempo teneva, a parte la nuvolaglia sopra, e neanche una goccia d’acqua. Il terzo giorno si accorgono che sotto di loro stanno salendo due altri alpinisti. Si tratta di due tedeschi che a differenza di loro hanno lasciato detto intenzioni e percorso. Vengono su veloci. Li aspettano. Forse sarebbe meglio da soli, pensano, ma sembrano determinati e può andar bene. I saluti convenevoli: si chiamano Gunter e Franz. Si intendono a segni e monosillabi. E’ già ora di trovare un riparo, s’intende da eventuali scariche. Loro hanno una tendina. Condividono quel che hanno da mangiare, uno scambio di biscotti e sardine. Sono a portata di braccio. In quelle condizioni si riposa più che dormire. Pensano che domani sarà la giornata buona.

Quando stanno per ripartire si accorgono che i tedeschi hanno un problema: uno zaino è volato via. Non era stato ben fissato al chiodo, persi viveri e materiale, roba da spararsi! In qualche modo si rimedia, si condivide quel che si ha. Partono, gli italiani davanti i tedeschi dietro. Purtroppo il tempo si è messo al brutto, si è alzato il vento, il freddo penetra nelle ossa. Un lavoraccio per Claudio davanti a fare gradini con la picozza, piantare chiodi, cercare il passaggio giusto, una tensione continua. La giornata scorre ma uno dei tedeschi si trova in difficoltà. Gunter non sta bene, è pallido, si tocca spesso la pancia. Decidono di fare un’unica cordata, ma è una scelta che rallenta. Stefano passa dietro a recuperare. Le manovre diventano laboriose, la fatica si raddoppia. Il nevischio gelato li sferza, la temperatura scende ancora. Bisogna tenere gli occhi aperti, troppe insidie. Si fa sentire la stanchezza e il freddo. Stefano comincia a perdere la sensibilità delle dita. La notte prima le aveva massaggiate con l’alcol. Così succede quel che non doveva succedere: un grido “Claudio tienimi!”. La corda scivola sulla roccia, sembra inarrestabile, ma alla fine Claudio con la forza della disperazione la blocca. Stefano è su un terrazzino, dietro di lui il baratro. Da lì non riesce più a risalire nonostante i ripetuti tentativi. Alla fine esausto rinuncia. Non ce la fa Claudio a tirarlo su e sarà costretto a lasciarlo, la cosa più straziante che può dire un compagno di scalata. Non resta che pensare ai soccorsi: “Vado a cercare i soccorsi” gli dice con il groppo in gola, “Tieni duro Stevén!”. Lui lo guarda e gli dice “sì”, un sì portato disperso dal vento.

Bisogna raggiungere la cima, che non sembra lontana, poi scendere dalla normale. L’importante è far presto. Questione di un giorno, due al massimo. Sono rimasti in tre, con meno forze ma la voglia di proseguire, arrivare, fare qualcosa. Claudio ancora davanti. Sono cinque giorni che lottano ma è un giorno fatale quel venerdì 9 agosto. Si sono mossi qualche tratto di corda quando un sasso lo prende in pieno. Aveva sentito la scarica, ma come ripararsi? Anche lui precipita, grida, cerca di afferrare qualcosa, va giù un bel tratto di corda. Questa volta è Franz a fermarlo. Claudio è malconcio, ha una ferita seria sulla fronte. Frastornato, dolorante, insanguinato riesce a risalire su una cengia, almeno fuori dalle scariche. Impossibile però proseguire. Toccherà ai tedeschi ora il compito di chiamare i soccorsi. Gli italiani sono fuori combattimento, sconfortati, senza energie, uno sopra, l’altro sotto a una cinquantina di metri, fermi ad aspettare. La montagna maledetta si accanirà anche sui tedeschi. Giunti in vetta, nella discesa saranno travolti da una slavina. Non lasceranno tracce. Verranno trovati solo qualche anno dopo.

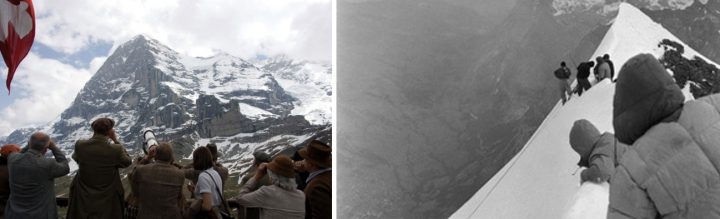

L’allerta per i soccorsi era però scattata. Dal rifugio avevano seguito con binocoli e un telescopio la scalata almeno negli squarci che il tempo concedeva. Erano arrivati alla convinzione che gli scalatori si trovavano in serie difficoltà, ormai fermi da troppe ore. Partì un’operazione in grande stile, cinquanta uomini di sei nazioni, tra cui due italiani, alpinisti affermati, Riccardo Cassin e Carlo Mauri. Si mobilitarono dalla Germania convinti che gli scalatori bloccati fossero Franz e Gunter. Non si sapeva ancora degli italiani. Una corsa contro il tempo. Non potevano resistere più di due giorni su quella maledetta parete. La notizia era rimbalzata sulla stampa. I soccorsi, a conti fatti, ebbero del prodigioso. Si trattava di pensare le modalità per raggiungere gli alpinisti bloccati, individuare le persone preparate per un compito così rischioso, farle arrivare a Grindenwald, portarsi con tutta l’attrezzatura necessaria sulla cima dell’Eiger. L’operazione andava fatta in tempi strettissimi, nella “disperata speranza” di salvare qualcuno. Una volta raggiunta la vetta l’idea era quella di una specie di carrucola in cui far scorrere la fune d’acciaio per calare un uomo, nel vuoto, per almeno trecento metri, fino al punto esatto della tendina rossa individuata con il cannocchiale. Lì c’era di sicuro qualcuno.

Il sabato ci fu il tentativo di ispezione, la domenica l’azione decisiva. Dopo aver bivaccato in vetta a quella temperatura Alfred Hellepart si preparò per la discesa. Claudio se lo vide arrivare come un angelo del cielo o un gigante buono. Lo aspettava. Aveva sentito voci, visto un aereo passare. Insomma i due tedeschi avevano fatto il loro dovere. Che coraggio! In certi momenti ci vogliono uomini come questi. Ora la salvezza si apre per lui. Claudio si rianima, grida, straparla. Alfred gli dice qualcosa, nella sua lingua. Vuol sapere degli altri, dove sono? Lui indica sotto, dove c’è Stevén, che aspetta. Ma non c’è tempo, bisogna risalire. Hellepart se lo carica sulle spalle. Avevano predisposto un sellino di appoggio. Via radio dà il segnale per la risalita. Più delicata, più complicata, con pause, scambi di messaggi. Ci vuole più di un’ora per arrivare in cima. Una fatica fuori dell’ordinario, con il fiato sospeso, basta poco per aggiungere tragedia a tragedia. Intanto conforta l’italiano perché tenga duro. Fino agli ultimi metri, ormai senza fiato. Ce l’hanno fatta. Ci si abbraccia, si piange, si ride.

Poco, però. Stava per calare la sera. Avevano bivaccato già sulla cima la notte precedente con un vento che non aveva mai cessato di tormentarli. Troppi uomini impegnati, troppe condizioni avverse, i materiali usati logori. Bisognava rientrare. Claudio ha gli occhi febbrili, il volto sfatto, la bocca piagata. E’ rimasto tanto tempo senza bere e mangiare. Ringrazia, sente il calore di tanta gente intorno. Lo portano in barella. Nella discesa tra il sibilare del vento arrivano le invocazioni di Stefano, rimasto solo inchiodato sulla maledetta parete. “Domaniii!” gli gridano, ma sanno che è impossibile. Solo Claudio Corti è tornato vivo, dopo nove giorni, dall’inferno dell’Eiger. Per lui fanno festa con il rammarico per chi non ce l’ha fatta.

(Racconto ricostruito con la lettura

del libro di Giorgio Spreafico, Il Prigioniero dell’Eiger,

Casa editrice Stefanoni 2008).