Il tema proposto, identità/ alterità, viene svolto a flash, per punti di vista. Platone stesso scrivendo dialoghi ha sviluppato un discorso variegato. Il nostro tema ne attraversa gli scritti. Partiamo dal Teeteto,il nome dell’occasionale interlocutore di Socrate, che invece è una presenza costante. Teeteto è un brillante e giovane matematico, che probabilmente ha frequentato l’Accademia di Atene. Socrate e Teeteto si soffermano a parlare di identità, come definire l’identità di un oggetto. L’identità può essere vista in senso aggregativo, quella ottenuta per somma delle parti. Così pensava Democrito. Oppure l’identità è data da una struttura, una modalità di composizione delle parti: non le parti in sé stesse fanno l’orologio ma la regola di composizione delle parti fa sì che una cosa sia identificata come orologio.

Altro modo di riflettere sull’identità in Platone è a proposito della celebrata dottrina delle idee: ”se molte cose sono diverse (diverso è ciascuno di noi singolarmente) tutte sono identiche almeno da un punto di vista (siamo identici in quanto partecipi tutti dell’umanità)”. Una stessa caratteristica, o idea, si istanzia in molti individui.

Platone utilizza il termine partecipazione (metèchein) che più che un concetto è una metafora: le cose partecipano alle idee. Per Platone ci sono due ordini alternativi della realtà, quello spazio-temporale e quello non esprimibile in termini fisici, ed è proprio del mondo delle idee. Con questo schema logico Socrate, ovverossia lo stesso Platone, discute con il grande Parmenide nel dialogo omonimo (Parmenide). E’ un dialogo immaginato, perché di fatto i due non si sono mai incontrati. Ebbene Socrate sostiene che identità e differenza sono caratteristiche comuni di tutte le cose suscitando la disapprovazione di Parmenide. Per Parmenide il tavolo è solo tavolo e non ha niente a che vedere con sedia.

Socrate espone le ragioni per immaginare le cose ad un livello diverso dal modo di considerarle ordinariamente. “Esiste un’idea in sé e per sé di identità e un’altra a cui partecipiamo e così partecipano le cose e il mondo”. Una cosa può essere identica nella misura in cui partecipa dell’idea dell’identico, ma contemporaneamente diversa nella misura in cui partecipa dell’idea del diverso.

Ciascuna cosa può essere e non essere contemporaneamente sé stessa, essere sé e altra da sé. Può essere più cose perché pur partecipando ad esse non si identifica semplicemente con esse, e noi predichiamo del tavolo l’essere marrone, solido, liscio.

Nel dialogo Il sofista il cui protagonista è un misterioso straniero di Elea, come di Elea (in Campania) era Parmenide. Lo straniero tenta di delineare i contorni del sofista che vive e insegna nella dimensione dell’apparire, tra essere e non-essere (tò òn/ to mé òn). Il divieto assoluto di Parmenide era di parlare di “ciò che non è”. Il nulla non è pensabile. L’identità esclude la diversità.

L’essere, sostiene invece lo straniero di Elea, ha la capacità (dùnamis) di stabilire connessioni (tò koinonèin). Nella realtà noi continuamente stabiliamo legami. E come legami funzionano identità e diversità che sono generi dell’essere. La scienza per eccellenza dell’uomo, la dialettica, è costruita su tali legami.

Il Timeo dà una veste cosmologica al tema identità/ alterità. Il cosmo ha un’anima: come un individuo è regolare nei suoi respiri e movimenti, nel succedersi dei giorni e delle stagioni, nei giri del sole e dei pianeti. Il demiurgo l’ha costruito dal caos originario. Ha plasmato e tagliato il mondo in due strisce, una interna, l’altra esterna, come due braccia con una certa inclinazione, a X. A ben guardare è una descrizione del cosmo secondo i parametri del tempo. In tale struttura fatta di linee, piegature, cerchi, spinte direzionali entra in gioco una dualità, quella dell’identico e del diverso. La natura del cielo o l’anima del mondo si configura secondo queste polarità.

Da ultimo c’è una versione antropologica. Neldialogo Alcibiade, Il vulcanico allievo di Socrate chiede al maestro cosa consiglia circa la sua intenzione di entrare nell’agone politico. “Conosci te stesso” è la risposta, come sta scritto sul frontone del Tempio di Deli. Sapere chi sei, conoscere l’autò, la propria identità, cosa vuoi fare di te stesso.

C’è un sé che noi costruiamo quotidianamente attraverso l’esperienza, le azioni o le aspirazioni che perseguiamo, il sé particolare (èkaston), proprio di ciascuno. Ma l’identità più autentica, più universale è quello che costruiamo con la ragione. Nella ragione è il vero sé, la ragione che è comunanza di sé con gli altri. Come conoscerla e conoscere questo sé? E’ nell’occhio dell’altro che noi vediamo l’autentico sé. Conosciamo il sè specchiandoci nell’anima dell’altro.

“Non è forse rivolgendosi verso un’anima, in particolare quel luogo di essa in cui si trova l’eccellenza dell’anima, ossia la sapienza o qualcosa simile? Possiamo allora dire che esiste una parte dell’anima più divina di quella in cui ci sono il conoscere e il pensare? Questa parte assomiglia al divino e così conoscere il divino è conoscere pienamente sé”.

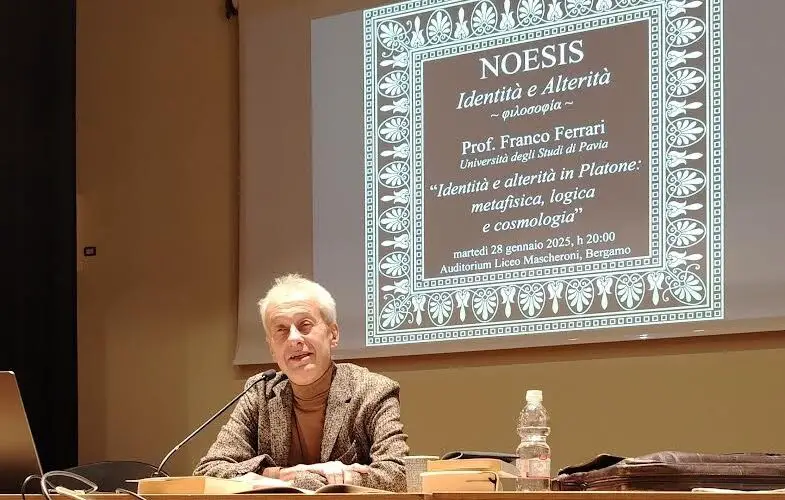

sintesi della relazione di Franco Ferrari

IDENTITÀ E ALTERITÀ IN PLATONE. METAFISICA LOGICA COSMOLOGIA

Bergamo, Auditorium Liceo Mascheroni, 28 gennaio 2025

all'interno del Programma Noesis 2024/2025