I manufatti, grandi i piccoli che siano, immersi negli spazi della dimensione rurale, hanno una propria dignità e sono portatori di qualità e significati unici e irripetibili. Ciascuno di essi esprime un valore in sé, condizionato alla sua stessa natura, per la misura (mai invadente), i materiali, le funzioni, le espressioni che ha rappresentato e la sua collocazione nel contesto.

Manufatti portatori di un linguaggio

Identità del singolo bene e identità del luogo in cui esso si trova. Sì, proprio così, come le persone. Questo principio, della dignità, vale soprattutto per le infrastrutture agrarie e sociali di monte, plasmate dal lavoro quotidiano dei montanari, che nel corso dei secoli, dal Medioevo, ma anche prima, fino ai tempi attuali, hanno svolto una straordinaria azione umanizzante di ambienti, vissuti e lavorati in prima persona e con tanta fede. La dignità di un luogo o di un manufatto non è rinvenibile solamente nelle sue dimensioni fisiche, oppure nella composizione materica o dalla sua rappresentazione esteriore, ma soprattutto per i contenuti storico-culturali e sociali di cui è portatore e dal linguaggio che è in grado di esprimere. Per cogliere la dignità anche solo di uno dei tanti elementi che compongono un manufatto, occorre costruire con esso una relazione, aprire un dialogo interiore, ascoltare il respiro delle pietre di cui è composto, coglierne l’essenza, risalire all’azione del pecaprìde costruttore, col desiderio di comprendere gli aspetti di vita salienti di quelle persone che hanno vissuto e utilizzato il bene. In questo modo anche un semplice oggetto, il particolare di una costruzione, si trasforma in uno scrigno di memorie, in un contenitore di conoscenza. Quello straordinario mondo di cose, manufatti, ambienti complessi, che passa sotto il titolo di “edilizia rurale di tradizione”, in realtà non è altro che un grande voluminoso “dizionario” concreto di vissuti individuali e familiari, di esperienze professionali, di conoscenze e valori.

Villaggio di San Simù. Contrada Cà Gavaggio. Foto Marco Mazzoleni

Il tradizionale tetto in piode

Quanti beni possediamo, di cui ignoriamo l’esistenza, o non ne abbiamo ancora ben compreso il valore! Uno di questi, oggi a rischio di scomparsa, è il tradizionale tetto in piode delle antiche case e stalle della Valle Imagna, che veniva ancora costruito sino ai primi decenni del Novecento, poi definitivamente abbandonato. L’edilizia rurale della valle è stata fortemente caratterizzata dall’utilizzo della pietra, dalle fondamenta delle costruzioni, grandi e piccine, abitative e produttive, sino alla copertura. Le antiche contrade appaiono come roccaforti murate, con le case-torri posizionate sulla cinta esterna, muri di delimitazione delle corti negli altri ambiti interni, strutturate attorno ad un impianto urbanistico e difensivo efficace. Diverse fotografie del primo Novecento documentano l’esistenza di molti insediamenti umani così organizzati, che se avessimo avuto la forza di conservarli, costituirebbero oggi una preziosa risorsa e un elemento di identità assai particolare. Troppi elementi architettonici sono andati perduti per sempre, primi tra tutti i tetti in piöde, sostituiti da moderne orditure e coperture in cementegola o, nelle migliori condizioni, in coppi.

Villaggio di San Simù. Contrada Regorda. I tetti in piode di Cà Berizzi. Foto Alfonso Modonesi.

La deleteria tendenza alla distruzione

Öna cà sénsa ol sò tècc, l’è compàgn d’ü óm sénsa ol capèl, verrebbe da dire, osservando antiche case e stalle di pietra mutilate, col tetto rifatto ex novo con materiali e forme diverse, in certi casi addirittura irriconoscibili. Immobili cui è stata negata l’identità, misconosciuta l’esistenza: un tetto in piöde rappresenta una parte costitutiva di prim’ordine del manufatto, senza la quale viene alterata la sostanza del bene e la sua riconoscibilità. E nel frattempo, mentre fingiamo di non vedere lo stillicidio quotidiano cui sono esposti tali beni, ancora una volta osserviamo meravigliati ed entusiasti quanto è bella l’erba nel campo dei vicini, come ad esempio i trulli di Alberobello. Siamo davvero un popolo distratto. Che dimentica facilmente. Poco prudente. E sì che, da altre parti, nemmeno poi tanto lontane, l’architettura rurale di tradizione è diventata il traino di nuove proposte di accoglienza e di rinnovate forme di economia di territorio, sia in campo produttivo che turistico. Quassù, nelle valli orobiche, invece, per certi versi pare essere ancora un peso. Come mai? Lascio a voi la risposta, che io non ho. Certamente il mancato riconoscimento istituzionale di tali manufatti, o quantomeno dei principali elementi di pregio che li caratterizzano, ossia il fatto che non sussista alcuna dichiarazione di pubblico interesse al loro mantenimento, ha determinato un generale stato di abbandono, che si sta perpetuando da almeno cinquant’anni. Ma ciò, ovviamente, non basta per giustificare l’assenza di prospettive positive. Anche le grida di allarme lanciate da diverse associazioni, come la nostra del Centro Studi, a quanto pare non sono servite a sensibilizzare la Regione Lombardia circa la necessità di porre un freno all’attuale disfacimento di un intero tessuto di infrastrutture rurali a rischio di definitiva scomparsa sulla montagna orobica. È anche vero che i rappresentanti delle istituzioni pubbliche sono l’espressione del popolo, il quale, almeno dalle nostre parti, non ha ancora assimilato l’importanza per il futuro dell’architettura rurale, che viene invece interpretata solamente come pura espressione di un passato difficile da sostenere e, tutto sommato, da dimenticare. La tendenza alla demolizione, o all’abbandono, purtroppo è ancora presente.

Il lamento delle pietre

Siamo forse sognatori? Eccessivamente idealisti? Chissà!… Forse sì. Sta di fatto che, ogni volta che ci troviamo di fronte a una casa o a una stalla o a un casello o a una fontana o a un tetto di piöde… rimaniamo affascinati ad ascoltare il canto, anzi il lamento di quelle pietre… Sono le pietre calcaree del banco di schisti, presente sul versante orografico sinistro della valle, che hanno offerto il materiale di generale impiego in edilizia: le pride, utilizzate nelle murature per la loro consistenza, e le piöde, ossia lastre di ardesia ideali per pavimentazioni e coperture di tetti. Esperte maestranze e famiglie di pecapride hanno dato vita a una tradizione professionale ancora oggi ricercata per la qualità del restauro. Sono rimasti attualmente in pochi quelli in grado di intervenire sui tetti in piöde. L’unica cava attiva in Valle Imagna è quella di Berbenno e le vistose difficoltà nel reperimento del materiale lapideo, in aggiunta agli elevati costi per l’intervento, pregiudicano molte volte le attività di conservazione di un patrimonio edilizio di pregio a rischio di scomparsa. Come potete intuire, i problemi non mancano.

Banco di schisti. Cava di Berbenno.

Unici nel loro genere in tutto l’arco alpino

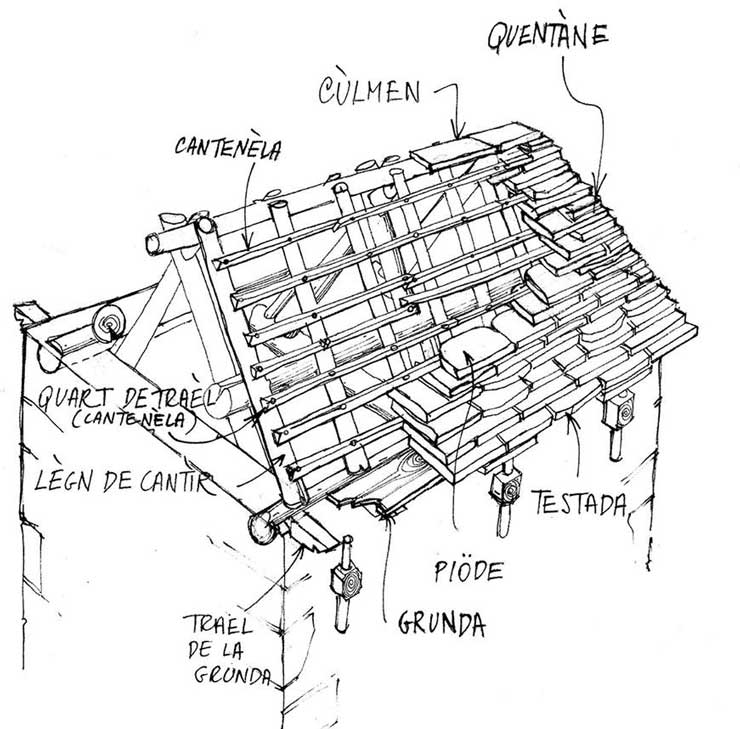

I tetti tradizionali di piöde sono solitamente a due falde molto inclinate nelle abitazioni popolari (come nell’Antica Locanda Roncaglia), ma se ne possono trovare anche a quattro nelle costruzioni signorili (vedasi la Bibliosteria di Cà Berizzi), rappresentano un forte elemento identitario e una componente irrinunciabile del paesaggio. Sostenuti da robuste capriate in legno, le lastre di pietra, posate per semplice sovrapposizione dalla gronda sino al colmo, attribuiscono alla copertura la classica forma del tetto a pagoda. Strutture robuste, massicce, impenetrabili. Un ingegnoso intreccio di travi e travetti costituisce l’ossatura portante del tetto. Soluzioni architettoniche e strutturali che variavano da un edificio all’altro, anche in funzione delle abilità dei costruttori, che declinavano le loro conoscenze empiriche di volta in volta nei singoli manufatti. Le falde si presentano come un ordinato susseguirsi di lastre di pietra irregolari, affiancate e sovrapposte le une alle altre, leggermente inclinate verso l’esterno e dall’effetto cromatico coerente con l’ambiente circostante. Non c’è una pietra uguale all’altra e ciascuna di esse è stata presa in mano e sbozzata dal pecapride: eppure l’insieme di questi pezzi lapidei irregolari e diversi, una volta posati, trasmette un’idea di perfezione e di completezza. Ol camì, la piccola feritoria per l’uscita sul tetto (ol büs dol gat), e pèrteghe frangineve sono gli unici elementi aggiuntivi presenti in falda. Le gronde sono assenti sulle pareti di timpano e pure lungo tutto il perimetro delle costruzioni di minore importanza, mentre non mancano, di norma, sulla facciata principale delle case nelle contrade, poggianti sui travetti della lòbia.

Il pecapride Luciano Invernizzi, costruttore del tetto in piode dell’Antica Locanda Roncaglia.

Niente cemento per l’ancoraggio delle pietre

La ricostruzione di un tetto in piöde è un’attività esemplare dell’artigianato locale delle costruzioni. Si muovono agili come gatti, quei pecapride sul tetto, quasi saltellando sui tempièr, armati di grossi scarponi ai piedi e di martello tra le mani. Distribuiti qua e là, sulla falda scoperta del tetto, deposte sui travetti di superficie, mucchi di lastre di pietra, appoggiate l’una sopra l’altra, attendono di essere collocate. Il pecapride, dopo aver sistemato dapprima quelle più consistenti in gronda, procede nel lavoro, quasi sempre in ginocchio, avanzando pian piano, col tetto finito, sino a raggiungere la colmégna. È un lavoro che dura alcune settimane, in relazione alla dimensione della copertura. L’artigiano dialoga con ciascuna pietra che si trova tra le mani, la osserva con cognizione, la batte col martello per ascoltarne il suono sordo o pieno, la gira e capovolge tra le mani per individuare il verso migliore d’appoggio, la confronta con le altre, infine la depone nel suo posto naturale. È come se quella lastra di pietra fosse sempre stata lì e, assieme a tutte le altre, forma un reticolo lapideo assai particolare, disegnando geometrie variabili sulla superficie del tetto. Niente cemento, né altre tecniche di ancoraggio delle singole pietre: semplicemente esse vengono sovrapposte l’una sopra l’altra e circa l’ottanta per cento della pietra sottostante viene ricoperta da quella soprastante, andando così a formare una orditura massiccia e auto-strutturata. In questo modo, da almeno mille anni a questa parte, quassù gli abitanti delle Orobie hanno costruito i propri luoghi della vita e del lavoro, case e stalle, laboratori e botteghe. Sono stati capaci di dotarsi di strutture assai particolari, con quel poco che offriva loro la terra, trovando soluzioni empiriche efficaci a problemi strutturali non indifferenti, come le pendenze in falda del tetto, che possono raggiungere anche angoli di ottanta o novanta gradi, oppure il peso della copertura, che supera anche quattro quintali al metro quadrato di tetto. Occorrono, infatti, quattro metri quadrati di piöde distese in piano per coprire un metro quadrato di tetto, e lo spessore di ciascuna lastra varia dai due ai quattro centimetri, mentre le dimensioni possono andare dai venti per trenta sino ai cinquanta per settanta centimetri. Un’impresa non indifferente, se consideriamo pure il fatto che le singole lastre di pietra, una volta estratte dal sottosuolo e prima di essere utilizzate, venivano lasciate esposte agli agenti atmosferici almeno per tutta una stagione, affinché il caldo estivo e poi il gelido freddo invernale mettessero in evidenza tutte le eventuali microfratture interne che ne sconsigliavano l’impiego.

La cava di Berbenno, in Valle Imagna. Foto Pepi Merisio.

Elementi identitari di un territorio

Quanto lavoro è stato prodotto con i pochi materiali offerti dalla natura e i semplici attrezzi realizzati appositamente dai contadini e artigiani costruttori per soddisfare determinate funzioni! La necessità di ricercare soluzioni convenienti, per garantire la residenza stabile della famiglia sul territorio, ha stimolato ingegno, abilità concrete, capacità creative, anche nel settore dell’edilizia rurale, per la costruzione di ambienti idonei alla residenza e alle produzioni. I pecapride, con sapù e badìl, massa e lira, avviavano lo scavo del nuovo edificio, mentre per la lavorazione delle pride si ricorreva all’impiego di strumenti diversi (giandì, gógia, scalpelli vari); per le piöde, invece, bastava ol martèl da mür, che il muratore utilizzava con maestria nel sagomare la testata di ciascuna lastra prima di posarla. Il tetto in piode, dunque, non è solo un singolare elemento costruttivo, ma rappresenta molto di più: è uno dei principali elementi identitari che hanno caratterizzato e continuano a identificare il volto di luoghi e ambienti familiari, vissuti e solcati nei secoli da contadini e allevatori, boscaioli e pecapride, artigiani del legno e della pietra, che lo hanno modellato e reso attraente. Infine, come nella Creazione, per suggellare una relazione creativa con l’ambiente, l’uomo ha posto un tetto alla sua casa, nella quale riposare e trovare protezione. È il completamento di tante fatiche. Volti di case come di persone, nemmeno troppo dissimili nel carattere, schivi e austeri; tetti in piode come bandiere, svettanti in cima alle piccole torri di montagna, a protezione delle famiglie e di un ambiente umanizzato e… tanto amato.

L’orditura del tetto in piode tradizionale della Valle Imagna.

Tutti gli interventi di Antonio Carminati