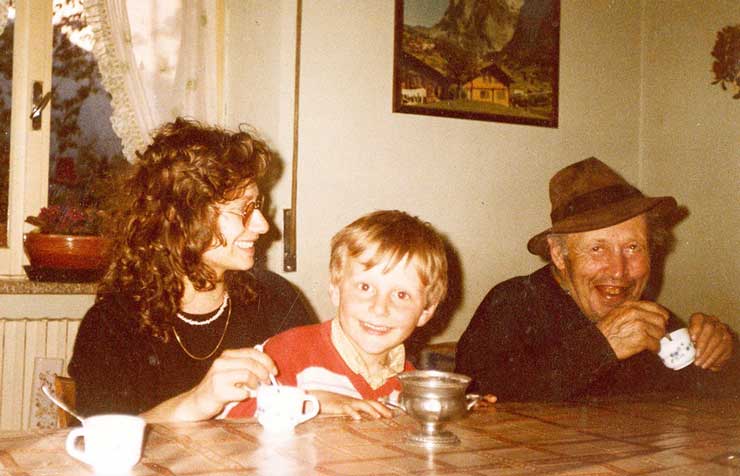

Ah, che emozione rivedere ol Bèpo, al secolo Giuseppe Manzoni, ritratto in una fotografia dei primi anni Ottanta del secolo scorso a casa di mia mamma, mentre beve il caffè, in compagnia, attorno al tavolo della cucina. Un po’ curvo su sé stesso, l’immancabile cappello a tese larghe in testa, il grosso maglione di lana, rattoppato qua e là, che lascia intravvedere il colletto di una camicia di flanella a quadrettoni, il Bèpo mi si ripresenta d’innanzi con il suo inconfondibile e sincero sorriso. Alla sua destra Mirella, che poi diventerà mia moglie, con in braccio Patrizio, il cugino oggi sacerdote. Tre generazioni a confronto. Un tavolo d’incontro tra il mondo antico e quello moderno. Ol Bèpo è stato uno dei personaggi della mia infanzia, quando anche una piccola comunità di montagna sapeva esprimere al suo interno figure dalla spiccata personalità, prima che la scuola e la televisiù omologassero i comportamenti e le espressioni individuali, tanto al centro, quanto nelle periferie, sia urbane che rurali.

Di statura bassa, ma robusta, l’ometto, seppur di poche parole, rifletteva un carattere gioviale ed educato, umile e rispettoso degli altri, formato al lavoro e predisposto all’accettazione del destino. Non un combattente, quindi, ma un umile, silenzioso e servizievole lavoratore, benvoluto da tutti. Viveva a San Simù, en de la cà dol dutùr, in un locale al piano terra che il medico condotto del villaggio aveva messo a disposizione: in compenso, ol Bèpo gli teneva ordinato il giardino e svolgeva un modesto servizio di guardiania. La sua vita non è stata facile, né scontata, anzi aveva imparato presto questa lezione: se voleva mangiare, doveva lavorare! Non c’erano scorciatoie, soprattutto in montagna. Era poco più di un bambino quando, mentre faceva ol bagài, sö en Piassacà, un pomeriggio, sentendo suonare la campana da mòrt dó a la Césa, si recò dal sò padrù e gli disse: “Mè che ‘ndàghe a cà! I sùna dó la campàna da mòrt per la mià mama!…”.

Nessuno glielo aveva detto, ma ol Bèpo e gli a sentìa en dol sàng che chèla campàna e gli a sonàa dó per la sò mama, la quale – si sapeva – non versava in buone condizioni di salute. Circostanze drammatiche, difficili oggi da comprendere sino in fondo. Un tempo era assai diffusa la pratica, soprattutto nelle famiglie in difficoltà economiche, di “prestare” alcuni figli ad altri gruppi parentali, per fà ol bagài (il maschio) o la bagàia (la femmina), i quali avrebbero provveduto al loro sostentamento (vitto e alloggio), in cambio dei servigi resi, sia in ambito domestico che lavorativo, nei boschi o nei prati, anche sui cantieri. Entàt i ‘mparàa ol mistìr e soprattutto cosè che l’vülìa dì stà al mùnd! Bambini costretti a crescere in fretta, posti di fronte a responsabilità e impegni da adulti e … a dieci o dodici anni si era considerati già più che adulti, quindi impegnati nei lavori di fatica, pure lontano da casa.

Nato nei primi lustri del Novecento, ottenuta la pagella di terza elementare, ol Bèpo seguì dapprima le orme di suo padre e imparò presto a fà sö poiàcc e a carbonà, a taià dó lègna e a portàla a spài sino alla “piazza” della carbonaia. Le catene professionali su base familiare costituivano il primo gradino di accesso del bambino al mondo del lavoro, banchi di prova delle sue abilità personali e strumenti di formazione. Alla base c’era sempre la stessa dura regola: mè fa ergót per guadegnà la giornàda! Altrimenti si soccombeva. L’ozio era bandito. Sino a tutta la prima metà del Novecento, nei boschi sura Sìa, la sua contrada natale, sino a Piassacà, sul monte di spartiacque con la Valle Brembilla e la Valle Taleggio, si innalzavano, dal bosco al cielo, continue e sparse fumaiole, alcune delle quali duravano anche più settimane, che segnalavano la presenza di carbonai intenti a fà carbù. Qui il Bèpo imparò un mestiere antico, che lo teneva impegnato, giorno e notte, nel bosco, drì ai poiàcc.

In seguito, tra le due guerre, egli sperimentò il mestiere sugli Appennini, sempre nei boschi, sulle montagne tra Genova e Parma, dove si tramanda ancora oggi la triste esperienza di un altro carbonaio della sua contrada, certo Giovanni Manzoni, più anziano di lui, nato verso la fine dell’Ottocento, che fu protagonista di una drammatica vicenda dai risvolti mortali per ol bagài di appena dieci anni che aveva portato appresso, caduto en de la casèla dol poiàt e morto bruciato. Infine ol Bèpo lavorò anche all’estero, in Francia, sempre nei boschi, a fà ol carbonèr e ol boscaròl, assieme ai Martóle, una nota famiglia del villaggio, trasferitasi poi definitivamente oltralpe. Besognàa sémpre laorà, da stèle a stèle, sénsa mai gareàga a terà ensèma ergót di definitivo! Stagioni lavorative vissute in isolamento nel bosco, qua e là, assieme con la sua squadra di carbonai: era così la loro vita, da conquistare giorno dopo giorno, senza tregua. Tanto lavoro, quello del pòer Bèpo, vissuto in silenzio, con sacrificio e senza licenza di recriminazione. E quando noi ragazzi, un poco divertiti, gli chiedevamo: “Cum’ìela, la éta, sö per chi bósch, Bèpo?…”, la sua risposta non si faceva attendere, ma l’espressione del viso si modificava improvvisamente e, con tono serio, concludeva, dimostrando quasi un atteggiamento di commiserazione nei nostri confronti, che non avevamo provato quelle esperienze: “Ótre ì mai vést ol lüf a cagà en pì!…”. Lui sì.

È stata dura la sua vita e nessuno gli ha mai regalato niente. Ol Bèpo ha conosciuto il “sapore” della fame e… ìga negót da mèt sóta i décc!… La ga da ès bröta bé, èh!… Durante il periodo invernale, quando rientrava dalle sue campagne all’estero, si rendeva disponibile ad eseguire diversi lavoretti nelle famiglie del villaggio (angà l’òrt, zapà, spassà la stala, portà e spacà sö la lègna,…), in cambio de öna fundìna de menèstra la sira, o de öna fèta de polénta e strachì a mesdé. Era rimasto solo in paese ol Bèpo, a seguito della morte dei genitori e del definitivo trasferimento di fratelli e sorelle all’estero, in Francia, o in pianura. Mai sposatosi, con l’avanzare dell’età, quando anche i lavori di sempre nei boschi erano diventati insostenibili, gli venne affidato l’incarico di sagrestano e campanaro di San Simù. Le campane, allora, non erano elettrificate, né computerizzate, e per il Bèpo la giornata era un continuo andirivieni dal campanile alla sua abitazione: saliva a suonare mattina e sera l’ Ài Maréa, poi ol mesdé, e sègn de la mèssa, e anguanée, la campana da mòrt,… Poi c’erano i vari adempimenti in chiesa: l’apertura e la chiusura della parrocchiale mattina e sera, la sistemazione dell’altare prima e dopo la messa, l’accensione e lo spegnimento delle candele, l’incanto delle stanghe dei santi prima della processione, la predisposizione di cerimonie particolari, come spùs, batésem e fönerài. Inoltre, regolarmente, anche più volte durante l’anno, e l’vàa a sercà sö ‘nsèma ol preòst fò per e cà de famée,… Era un modo, anche questo, per ciapà ergót e terà ensèma empó de marchète per la pensiù, che provvedeva a riconoscergli la parrocchia.

Conservo ancora nitida l’immagine del Bèpo, nella funzione di pubblico banditore, durante le feste solenni della comunità, all’esterno della chiesa parrocchiale, dal de fò de la pòrta de omègn, prima e dòpo mèsa prima e mèsa granda, come pure il pomeriggio, sul sagrato, quando ancora la dutrìna l’ìa ia gnamò ‘nveàda, che sarebbe culminata con la statua del Santo in processione solenne, infine con la Benedizione Eucaristica: egli doveva assegnare ai migliori offerenti le stànghe per trasportare il trono con sopra la statua. Aggiudicarsi la stànga era un fatto di prestigio. Rivolto verso l’assembramento degli uomini, i più anziani dei quali stavano seduti in conversazione sui gradini antistanti il Monumento dei Caduti, con una mano tesa a fianco della bocca, per meglio indirizzare la voce, pronunciava ad alta voce, urlando verso la folla, le ultime offerte ricevute per le due stanghe denàcc e le rispettive de drì, in attesa che qualche altro offerente alzasse la posta: “Triméla frànc e stànghe denàcc! Duméla e stànghe de drì!…”. Alla fine, a volte anche dopo estenuanti trattative, trascorsa quasi un’intera giornata di grida, per ciascuna stànga pronunciava l’assegnazione: “… e ü, e dù, e trì! L’è tò!…”.

Noi, bambini e ragazzi, facevamo a gara per entrare nel campanile con lui, soprattutto durante le solennità principali del villaggio, quando le campane le gh’ìa da sonà a fèsta granda, cioè tutte insieme d’allegrezza, diffondendo nelle case una felice armonia. Ol Bèpo ci faceva entrare, sempre insieme con lui – non più di tre o quattro – e assegnava a ciascuno di noi una corda da tirare, collegata alla propria campana, che chiamava per nome (la prima, la secùnda, la tèrsa, la quarta) e, come un direttore d’orchestra, dava indicazioni veloci a ciascuno di trattenere (empecà) o di lasciare andare la propria corda, per diffondere nel paese un gradevole concerto. Durante la mia infanzia e sino all’età adulta, lo ricordo di frequente, quasi tutte le sere, a casa nostra. L’inverno spesso giungeva poco prima di cena, o poco dopo, e il suo arrivo era preannunciato dal suono prolungato del campanello: “Gh’è sa ol Bèpo!…”, esclamava la mamma. Solo lui le schessàa ol butù dol sunì in quel modo. Egli aveva il suo posto fisso, attorno alla tavola della cucina, e spesso cenava con noi.

Durante il periodo estivo, quando il papà era all’estero per lavoro, ol Bèpo si prestava quale uomo di fatica della casa ed era disponibile ad eseguire diversi lavoretti manuali. Figura analoga, nelle grandi cascine della pianura, era ol fatüt. Ormai anziano, il nostro personaggio non rifiutava mai il cibo e spesso, di fronte all’invito di mangiare ancora una fetta di stracchino o di torta, immediatamente ringraziava e rilanciava: “Nò, mersì. Però le töe sö, che le mànge ‘ndomà!…”. Così, prese tra le mani e torciàde sö alla meglio con d’ü mantì anche le ultime fette di stracchino o di torta, le riponeva in fretta nelle grandi tasche della sua giacca sdrucita. Nella vita egli aveva imparato a traasà mia il maià, ma a mèten vià ‘mpó da per ol dé dòpo. Infine, dopo cena non rifiutava mai una partita a carte, a scùa o a brìscola, ma soprattutto negli ultimi anni era diventato sordo e, di fronte agli schiamazzi di noi ragazzi, si arrabbiava, deponeva le carte e si isolava, mettendo la testa tra le mani, con i gomiti delle braccia appoggiati pesantemente sul tavolo e facendo pressione con i pollici sulle orecchie. In quei frangenti staccava la spina col mondo intero. I rumori lo disturbavano assai. La decisione finale di provvedere alla sua collocazione in una struttura protetta, avvenuta nel 1991, a seguito della perdita delle sue capacità mnemonico-cognitive, coincise con l’inizio della sua fine: morì, infatti, solo pochi mesi dopo il suo ricovero in una casa di riposo. Era ormai finito il suo tempo.

Contributo di Antonio Carminati, direttore Centro Studi Valle Imagna