Dalla periferia arrivo in treno, con la Sud-Est che collega Bari a Putignano. Il servizio è buono, basta fornirsi di una manciata di monete per il ticket.

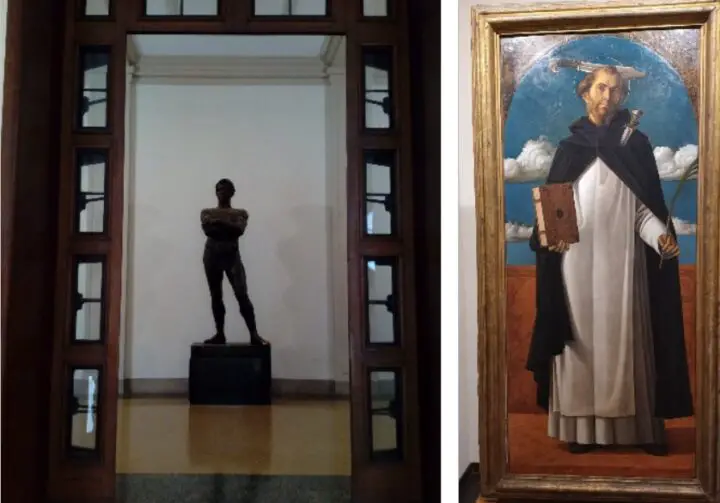

Nella Pinacoteca “Corrado Giaquinto” non trovo novità, ma è sempre interessante. Mi viene da pensare ai problemi di gestione. Faccio un confronto con la nostra Accademia Carrara dove non si sono ancora placati gli echi della direttrice venuta da Napoli e dimissionaria dopo pochi mesi. Il dilemma è tra conservare e promuovere. La gestione manageriale è per gli eventi frequenti, la selezione e lo scambio dei quadri, e ben spiegati. Si tratta di far capire l’artista, la scuola, l’epoca in cui nasce l’opera, le tendenze. La gente torna, altrimenti le sale sono vuote.

Rivedo Vivarelli, Bellini, Tintoretto, il nostro Palma, De Nittis, la pittura e la scultura pugliese, i presepi e gli artisti napoletani. Rivedo il San Pietro martire di Giovanni Bellini che, come dice la didascalia, “sembra un morto che cammina”: la testa reclinata, il volto rassegnato, eppure solenne con quella spada conficcata, emblema di martirio. Mi rifaccio il maestoso scalone con le sculture gigantesche, le vetrate, le colonne in granito, la varietà dei marmi.

Passeggio sul lungomare, ripreso spesso come set cinematografico in fictions di carattere giudiziario e poliziesco. A Bari non mancano sceneggiatori, a cominciare dallo scrittore ed ex magistrato Gianrico Carofiglio.

Cerco l’usuale mostra fotografica al Regina Margherita che non c’è per lavori in corso, di smantellamento o di nuova installazione. Forse il periodo natalizio è considerato poco proficuo per le mostre. Troverò comunque una mostro fotografica sulla Bari fine Ottocento al Castello Svevo.

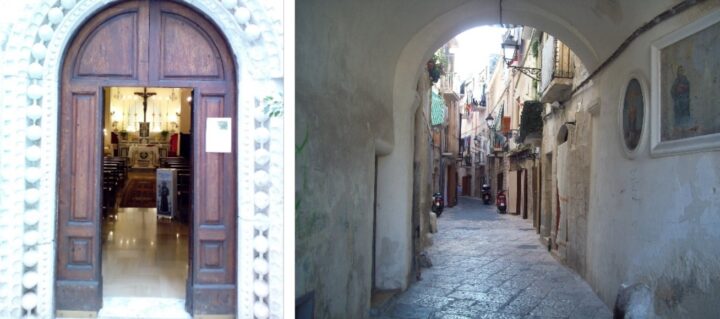

Mi inoltro nella Bari vecchia. Sosto nella Chiesa dei veneziani. Tra Bari e Venezia c’era competizione e connubio, entrambi votati al commercio con l’Oriente. I Veneziani trovavano qui un appoggio, come dice la signora che fa da custode. “Se va al Museo Diocesano c’è una lapide per ricordare il restauro del primo millennio ad opera di un medico barese. Tanto contavano anche allora i dottori!”. Semplice e austera la facciata con il rosone, due finestrelle, il portale che sembra una collana.

Mi dirigo alla Basilica di San Nicola. Non è facile orientarsi nei vicoletti. Chiedo aiuto ad un passante. Piace sentire il dialetto, e qualcosa capisco. “’Ndo viene?” “Bergamo”. “De söb o dabbasc?“ “Bergamo sotto”. Scherza subito, con la sigaretta in bocca, lui che lì abita, indicando la finestra, nato e cresciuto dietro la Basilica. Però io voglio andare a San Nicola; e lui comincia con destra, sinistra, poi ancora a destra finché mi guarda, mi prende per il braccio: “ven!”. All’incrocio mi fa segno, daddö e daddè, da una parte alla Cattedrale, dall’altra alla Basilica. “Tutt’appost?” “Sì, grazie” “Statte bbune!” e se ne va.

Sono sulla via dei turisti, tanti come in Basilica. Alla vetrina della statua del Santo, davanti all’altare, alla cripta; gente che scende e che sale. Non ci sono i russi. Li vedevo attorno all’urna del Santo, devoti, prostrati o aggrappati alla cancellata, a segnarsi ripetutamente secondo il modo ortodosso, arretrando senza dare le spalle. Mi siedo nel banco a contemplare il soffitto, la scena del Concilio di Nicea: S. Nicola era presente a discutere sulla divinità di Cristo e i rapporti tra le Persone divine L’Imperatore Costantino al centro sul trono ascolta. Fu cruciale quel momento nel travaglio del pensiero teologico cristiano. Dio trinitario sì, e le tre palle d’oro in mano in cui è di solito raffigurato San nicola lo attestano, ma sempre Dio Uno. All’unità bisognava arrivare per la solidità dell’Impero.

Al Museo Nicolaiano accanto alla Basilica l’addetta alla biglietteria mi illustra le sezioni. Sul pavimento è tracciata una figura di strada romana con l’indicazione “state camminando sull’antica Via Traiana”. Ci sono informazioni sulla Bari cristiana, tardoromana e del primo Medioevo. Vi sono raccolti i tesori della Basilica. Si racconta la celebrata trafugazione del corpo di San Nicola da Myra, sua città natale. Bari che aveva come patrono San Sabino si appropriava di un prestigioso protettore. C’è la pergamena con i nomi dei 72 marinai che realizzarono l’impresa e l’arca in legno scolpito dove era custodita l’urna con le ossa.

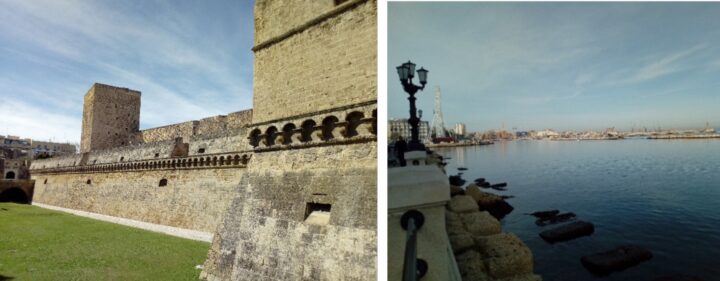

Nel veloce tour l’ultima tappa è al Castello Svevo che un tempo il mare lambiva. Ricordavo sale piene di sculture, di capitelli, cornicioni, colonne, lesene, lunette traforate. Mi basta il salone al piano terra, adibito un tempo a scuderie con il video che spiega la storia del Castello e della città e i commerci che la città teneva con le terre vicine. Il video è proiettato sul muro grezzo e più visitatori si raccolgono attorno. Dopo mi fermo ad ammirare il possente muraglione, la fortezza normanna che Federico II completò e gli Aragonesi abbellirono. All’arrivo di Carlo V, il borgognone (Paesi Bassi) la fortezza era già obsoleta. Ne sappiamo anche noi di Bergamo con le nostre Mura venete; una volta costruite non subirono più alcun attacco.